地域学校協働活動とは?

教育は国家百年の計といいますが、将来の日本を担う子どもたちは、社会全体で支えていく必要があると考えます。文部科学省も「地域とともにある学校づくり」を推進しており、地域と学校の連携がより強く求められる時代となりました。

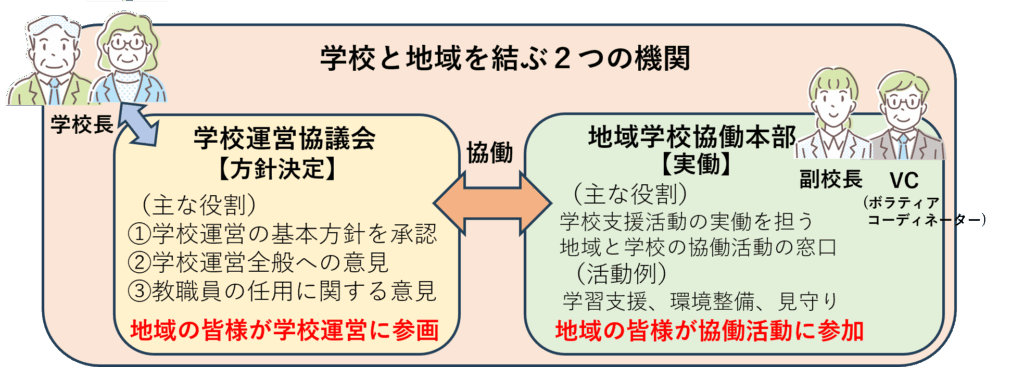

町田市立の小中学校では、2021年度より学校運営協議会が設置され、地域住民や保護者が学校の運営に参画できる仕組み、いわゆるコミュニティ・スクールに移行しました。学校運営協議会は、 校長が作成する学校運営の基本方針を承認するなど一定の権限を持つ存在となっています。

同時に、地域学校協働本部による、地域学校協働活動が実施されています。これは、地域住民、保護者、企業、文化団体など、地域関係者の幅広いご協力得ながら、学校と協働して行う教育活動のことです。

相原小や小山中央小では茶道の体験教室も!

たとえば「茶道体験教室」も、まさに地域学校協働活動の代表例といえます。堺地域では、相原小と小山中央小が「茶道体験教室」を実施しており、2025年2月には相原小、6月には小山中央小で実施されました。

この授業を受け持っていただいたのは町田茶道会の皆様です。町田茶道会は、町田市内の茶道振興のために結成された団体で、月に一度開催される月例茶会は、町田市民が茶道にふれる貴重な機会になっています。また、パラバトミントンのインドネシア代表が2022年に訪日した際には、お茶のおもてなしによる日本と海外の橋渡し役を担っていただきました。

なお、会長の高野宗佳先生は、実は、堺地域の相原在住です。「地域の子供たちが、日本の伝統文化に触れ、礼儀を学び、思いやりの心を知る機会となれば」と願い「体験」=「実践」にこだわった活動を続けています。ぜひ町田ならではの学びのカリキュラムとして、永く継続してほしいと願っています。

おぜき重太郎:子どもたちが、地元地域にあるものに(お仕事や文化活動など)に興味を示し、地元のご協力で子どもたちが理解を深める。地域で循環する教育活動が成り立つのは好ましいことだと思います。ただ、尊いボランティア精神のもとに成り立っている部分もあるので、過剰な負担にならないよう地域全体でサポートしていく仕組みが必要と考えます。

(議会レポート2025年5月号より 執筆者:おぜき重太郎)